芦浦観音寺

芦浦観音寺創建 ・秦河勝

2011年08月19日

・秦(渡来人)と名乗る部族が近畿に来たのは、430年頃、一万人。その前から

北九州・瀬戸内海の航海に習熟した海事集団だった。その後中国からの渡来民二万人が

加わり、現京都市西部桂川上流の治水工事に従事し、当時 常時洪水の発生地となって

いたその辺りに「葛野大堰」築造に七万人を動員し、完成した。

日本初の大工事には渡来人秦族は中国の言語と風俗・習慣を持ち,万里の長城の築造の

技術を持ってこの大堰を工期10年間(490年〜500年)頃に築堤した。

現在は地上には姿がないが、地下には存在する場所・位置が確認されている。

・秦河勝(渡来人)は秦氏の族長的人物で 「聖徳太子」のブレーンとして活躍した。

本拠地とした京都市右京区太秦一帯・大阪府寝屋川市太秦等を中心に富裕な商人でも

あり、朝廷の財政にも関わっていた。その財力により聖徳太子の仏教普及活動の

寺社建設に多く寄与し、戦さにも参加した。

・610年「聖徳太子」より弥勒菩薩半跏思性像を賜わり太秦広隆寺を建て

大切に安置した。

・又、その財力により平安京の造成・伊勢神宮の創建 等に貢献した。

・平安時代には自からの秦一族が 松尾神社の社家・伏見稲荷大社の社家

・神主家として、西大路家・大西家・東儀家・東家・南家・羽倉家・荷田家 秦一族

・秦氏一族で高僧・僧侶にも秦氏が多く日本最古の戸籍で半布里戸籍にも記されている。

【秦河勝肖像画】

参考:秦河勝・『前賢故実』 Wikipedia「秦河勝」ページより

【秦伝・秦河勝の墓】

参考:寝屋川市公式サイトより

【伏見稲荷本殿】

秦氏にゆかりの深い伏見稲荷。

(伏見稲荷大社矢橋支部支部長)

(伏見稲荷宮司と一緒に)

(伏見稲荷神移しの儀 2010年)

北九州・瀬戸内海の航海に習熟した海事集団だった。その後中国からの渡来民二万人が

加わり、現京都市西部桂川上流の治水工事に従事し、当時 常時洪水の発生地となって

いたその辺りに「葛野大堰」築造に七万人を動員し、完成した。

日本初の大工事には渡来人秦族は中国の言語と風俗・習慣を持ち,万里の長城の築造の

技術を持ってこの大堰を工期10年間(490年〜500年)頃に築堤した。

現在は地上には姿がないが、地下には存在する場所・位置が確認されている。

・秦河勝(渡来人)は秦氏の族長的人物で 「聖徳太子」のブレーンとして活躍した。

本拠地とした京都市右京区太秦一帯・大阪府寝屋川市太秦等を中心に富裕な商人でも

あり、朝廷の財政にも関わっていた。その財力により聖徳太子の仏教普及活動の

寺社建設に多く寄与し、戦さにも参加した。

・610年「聖徳太子」より弥勒菩薩半跏思性像を賜わり太秦広隆寺を建て

大切に安置した。

・又、その財力により平安京の造成・伊勢神宮の創建 等に貢献した。

・平安時代には自からの秦一族が 松尾神社の社家・伏見稲荷大社の社家

・神主家として、西大路家・大西家・東儀家・東家・南家・羽倉家・荷田家 秦一族

・秦氏一族で高僧・僧侶にも秦氏が多く日本最古の戸籍で半布里戸籍にも記されている。

【秦河勝肖像画】

参考:秦河勝・『前賢故実』 Wikipedia「秦河勝」ページより

【秦伝・秦河勝の墓】

参考:寝屋川市公式サイトより

【伏見稲荷本殿】

秦氏にゆかりの深い伏見稲荷。

(伏見稲荷大社矢橋支部支部長)

(伏見稲荷宮司と一緒に)

(伏見稲荷神移しの儀 2010年)

聖徳太子の生涯(芦浦観音寺開祖)

2011年07月29日

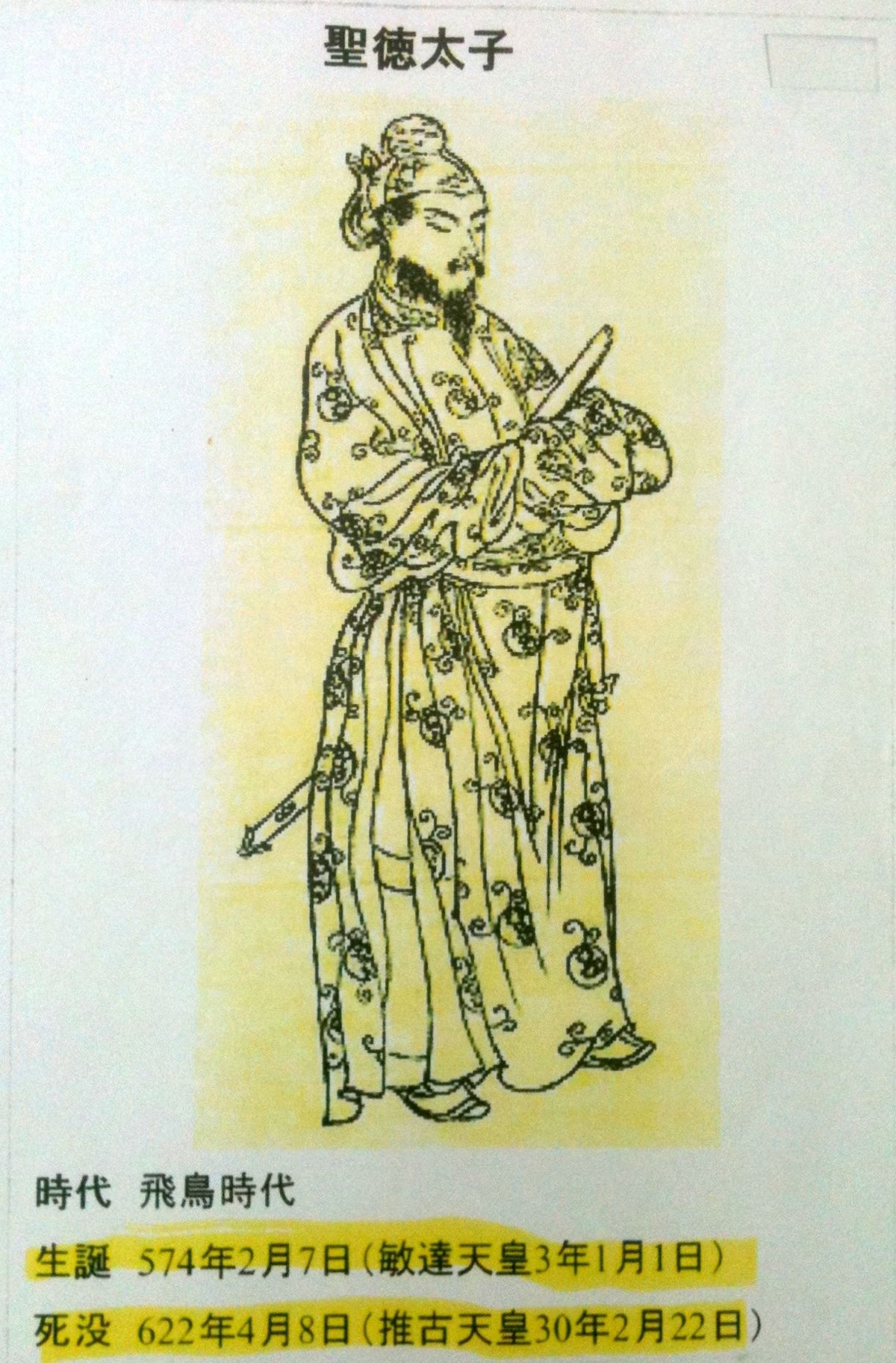

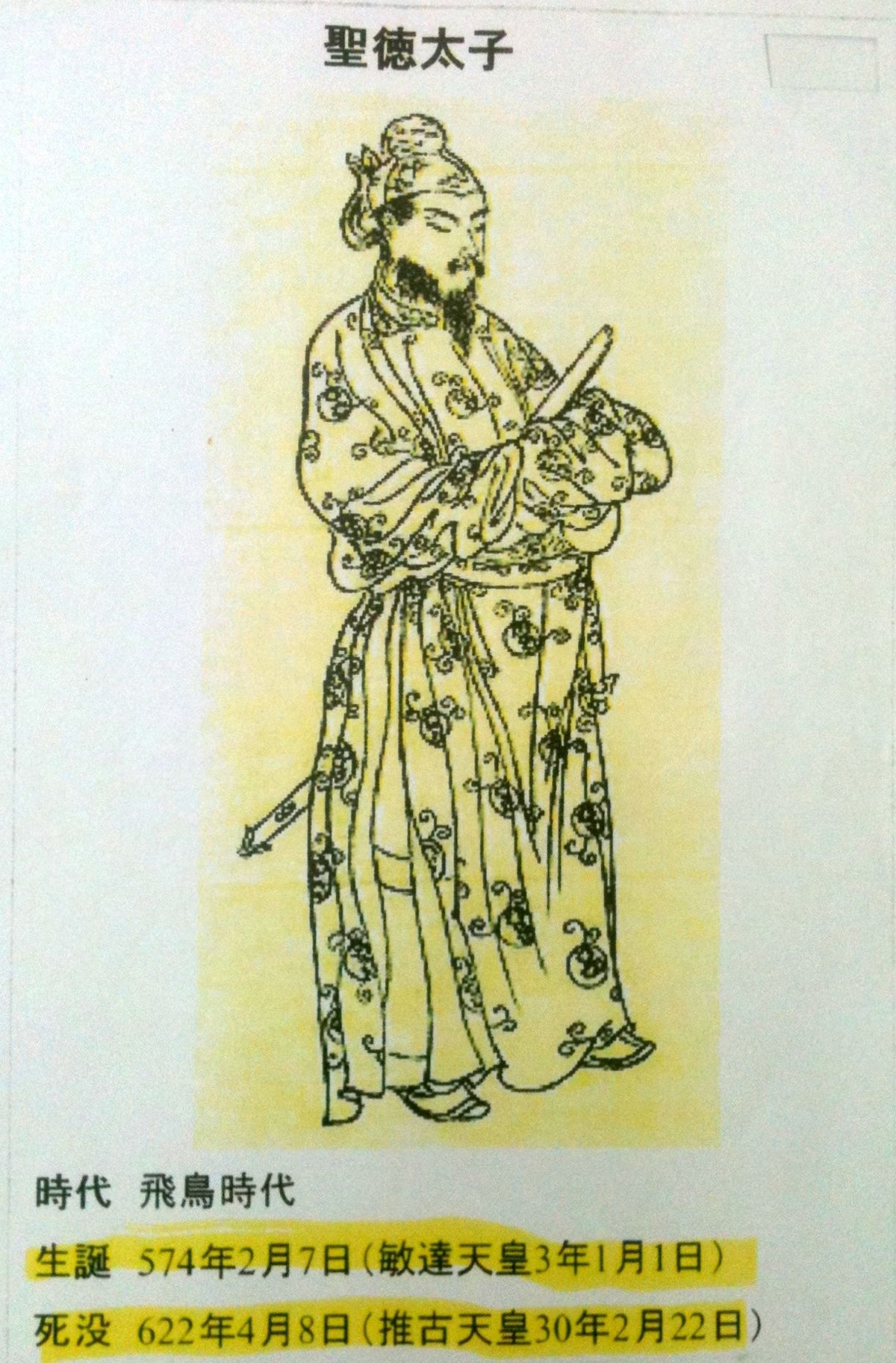

聖徳太子

・聖徳太子(しょうとくたいし)・厩戸皇子(うまやどのおおじ)生誕 敏達天皇(3年・574年2月7日)〜死亡推古天皇30年4月8日49才

父 用明天皇の第二皇子。母欽明天皇の皇女穴穂部間人(あなほベのはしひとのひめみこ)

妻 蘇我馬子の娘 刀自古郎女妃 622年4月7日亡

子 山背大兄皇子(やましろのおおえのおおじ)次期天皇候補 蘇我入鹿が暗殺(644年)

・厩戸皇太子は「天皇家史上初の女帝である推古天皇」より推古天皇元年(593年)

摂政に任じられ、蘇我馬子(大臣)と共に天皇を補佐し、天皇を中心とした中央集権

国家体制の確立を図った。 又、仏教を厚く信仰し興隆につとめた。

・575年2才 小さな手を合わせ、「南無仏」と念仏を唱えたという。

・587年 厩戸皇子14才「丁未の変」に参戦。

・588年15才飛鳥寺大寺院建立・仏教を基盤とした国造をめざす。

・592年19才推古天皇33代女帝天皇となる。

・593年20才厩戸皇子 推古天皇より摂政に任じられる。

・594年21才厩戸皇子 一仏教興隆の紹を発する。寺院建立にふさわしい地を求めて近江(滋賀県)に立ち寄った。

・599年26才大地震による民の苦しみがひどくなり、聖徳太子は民の苦しみを救えと

四天王寺院内に寮病院(病院)・施薬院(薬局)・悲田院(救済施設)を自から立ち上げ

日本初の福祉救済事業を行った。

・601年28才斑鳩宮を造営した。

・603年30才冠位十二階を定めた。(日本初の冠位制)

1. 大徳(だいとく)濃紫 2.小徳(しょうとく)薄紫

3. 大仁(だいにん)濃青 4.小仁(しょうにん)薄青

5. 大礼(だいらい)濃赤 6.小礼(しょうらい)薄赤

7. 大信(だいしん)濃黄 8.小信(しょうしん)薄黄

9. 大義(だいぎ ) 濃白 10.小義(しょうぎ )薄白

11. 大智(だいち )濃黒 12.小智(しょうち )薄智

604年31才憲法 十七条を制定する。

一曰く 和を大切にし、人と争わないようにすること。

ニ曰く 厚く三宝(仏・法・僧)を敬え。仏教を信仰すること。

三曰く 天皇の言うことには、必ず従うこと。

四日く すべての役人は礼を守ること礼は民を治めて役人の序列も維持することができる

五日く 私利私欲に走ることなく、民衆の言うことに耳を傾け公正に裁くこと。

六曰く 良いことと悪いことをよく見極めること。

七曰く 自身の役目を確実に行い、他人の職務に対して口出ししないこと。

八曰く 役人は早朝より出勤し、夜遅くまで働くこと。

九曰く 信は義の根本、信がなければ何も成功しない。

十曰く 人はいろいろな意見があって当たり前意見が違うからと言って怒ってはいけない

十一曰く役人達は功績・過失をよく見てそれに見合う賞罰を必ず行うこと。

十二曰く役人は人民から公的な税と一緒に私的な税をとってはならない。

十三曰く役人はどんな職に任じられても同僚・上司の職を知りおき公務を果たすこと。

十四日く役人は他人を嫉妬する気持ちを持ってはならない。

十五日く役人は私情を捨てて職務を行うことが大切である。

十六曰く人民を労使する時は時期を考えること。農繁期は避ける。

十七曰く物事は一人で決めてはならない、重大な事は議論をして判断すること。

605年32才聖徳太子は斑鳩宮へ移り住んだ。蘇我馬子と距離をおく事のになる。

607年34才隋に国書、翌年返礼の使者が訪ずれた。

615年42才三経義疏(さんぎょうぎしょ)を著した

622年49才 斑鳩宮にて厩戸皇子(聖徳太子)倒れる

回復を祈りながら厩戸皇子妃(刀自古郎女妃)2月21日病没

翌日2月22日厩戸皇子(聖徳太子)は亡くなった。

聖徳太子と仏教

日本各地には聖徳太子が仏教を広めるために建てたとされる、太子に縁の寺院が

数多くあるが、それらの寺院の中には後になって聖徳太子の名を借りただけとか

実は聖徳太子は関わっていない寺院も数多くあると考えられる。

太子建立七大寺院創建

四天王寺・法隆寺・中宮寺(中宮尼寺)・橘寺・興隆寺・法起寺・葛木寺(葛城尼寺

河内三太子 上光太子(叡福寺)・中之太子(野中寺)・下之太子(大聖勝軍寺)

太子信仰

日本には聖徳太子自身を信仰対象として、聖徳太子像を祀った太子堂が各地にある

聖徳太子はお金

お札の顔として七回もなり国民全員が知る所である。

聖徳太子については誰でもご存知なのてこのくらいで…………

(資料:聖徳太子図)

・聖徳太子(しょうとくたいし)・厩戸皇子(うまやどのおおじ)生誕 敏達天皇(3年・574年2月7日)〜死亡推古天皇30年4月8日49才

父 用明天皇の第二皇子。母欽明天皇の皇女穴穂部間人(あなほベのはしひとのひめみこ)

妻 蘇我馬子の娘 刀自古郎女妃 622年4月7日亡

子 山背大兄皇子(やましろのおおえのおおじ)次期天皇候補 蘇我入鹿が暗殺(644年)

・厩戸皇太子は「天皇家史上初の女帝である推古天皇」より推古天皇元年(593年)

摂政に任じられ、蘇我馬子(大臣)と共に天皇を補佐し、天皇を中心とした中央集権

国家体制の確立を図った。 又、仏教を厚く信仰し興隆につとめた。

・575年2才 小さな手を合わせ、「南無仏」と念仏を唱えたという。

・587年 厩戸皇子14才「丁未の変」に参戦。

・588年15才飛鳥寺大寺院建立・仏教を基盤とした国造をめざす。

・592年19才推古天皇33代女帝天皇となる。

・593年20才厩戸皇子 推古天皇より摂政に任じられる。

・594年21才厩戸皇子 一仏教興隆の紹を発する。寺院建立にふさわしい地を求めて近江(滋賀県)に立ち寄った。

・599年26才大地震による民の苦しみがひどくなり、聖徳太子は民の苦しみを救えと

四天王寺院内に寮病院(病院)・施薬院(薬局)・悲田院(救済施設)を自から立ち上げ

日本初の福祉救済事業を行った。

・601年28才斑鳩宮を造営した。

・603年30才冠位十二階を定めた。(日本初の冠位制)

1. 大徳(だいとく)濃紫 2.小徳(しょうとく)薄紫

3. 大仁(だいにん)濃青 4.小仁(しょうにん)薄青

5. 大礼(だいらい)濃赤 6.小礼(しょうらい)薄赤

7. 大信(だいしん)濃黄 8.小信(しょうしん)薄黄

9. 大義(だいぎ ) 濃白 10.小義(しょうぎ )薄白

11. 大智(だいち )濃黒 12.小智(しょうち )薄智

604年31才憲法 十七条を制定する。

一曰く 和を大切にし、人と争わないようにすること。

ニ曰く 厚く三宝(仏・法・僧)を敬え。仏教を信仰すること。

三曰く 天皇の言うことには、必ず従うこと。

四日く すべての役人は礼を守ること礼は民を治めて役人の序列も維持することができる

五日く 私利私欲に走ることなく、民衆の言うことに耳を傾け公正に裁くこと。

六曰く 良いことと悪いことをよく見極めること。

七曰く 自身の役目を確実に行い、他人の職務に対して口出ししないこと。

八曰く 役人は早朝より出勤し、夜遅くまで働くこと。

九曰く 信は義の根本、信がなければ何も成功しない。

十曰く 人はいろいろな意見があって当たり前意見が違うからと言って怒ってはいけない

十一曰く役人達は功績・過失をよく見てそれに見合う賞罰を必ず行うこと。

十二曰く役人は人民から公的な税と一緒に私的な税をとってはならない。

十三曰く役人はどんな職に任じられても同僚・上司の職を知りおき公務を果たすこと。

十四日く役人は他人を嫉妬する気持ちを持ってはならない。

十五日く役人は私情を捨てて職務を行うことが大切である。

十六曰く人民を労使する時は時期を考えること。農繁期は避ける。

十七曰く物事は一人で決めてはならない、重大な事は議論をして判断すること。

605年32才聖徳太子は斑鳩宮へ移り住んだ。蘇我馬子と距離をおく事のになる。

607年34才隋に国書、翌年返礼の使者が訪ずれた。

615年42才三経義疏(さんぎょうぎしょ)を著した

622年49才 斑鳩宮にて厩戸皇子(聖徳太子)倒れる

回復を祈りながら厩戸皇子妃(刀自古郎女妃)2月21日病没

翌日2月22日厩戸皇子(聖徳太子)は亡くなった。

聖徳太子と仏教

日本各地には聖徳太子が仏教を広めるために建てたとされる、太子に縁の寺院が

数多くあるが、それらの寺院の中には後になって聖徳太子の名を借りただけとか

実は聖徳太子は関わっていない寺院も数多くあると考えられる。

太子建立七大寺院創建

四天王寺・法隆寺・中宮寺(中宮尼寺)・橘寺・興隆寺・法起寺・葛木寺(葛城尼寺

河内三太子 上光太子(叡福寺)・中之太子(野中寺)・下之太子(大聖勝軍寺)

太子信仰

日本には聖徳太子自身を信仰対象として、聖徳太子像を祀った太子堂が各地にある

聖徳太子はお金

お札の顔として七回もなり国民全員が知る所である。

聖徳太子については誰でもご存知なのてこのくらいで…………

(資料:聖徳太子図)

芦浦観音寺・蘇我氏一族

2011年07月16日

蘇我氏とは 蘇我氏(稲目・馬子・蝦夷・入鹿) (いなめ・うまこ・えみし・いるか)は

6世紀まで無名の豪族であった。

・蘇我氏は畝傍山の豪族。勢力を伸ばしつつ渡来人と深くつながリ、支配下に置き朝鮮半

島と交流するために必要な語学・農具・武器の生産技術・高度な生産技術・情報を

得ることができた。

・それにより蘇我稲目ー馬子ー蝦夷ー入鹿の4代直系ー族による政権中枢独占体制を

築いていった。

・蘇我氏の権力・地位を大きくしていく源は「政略結婚」であった。

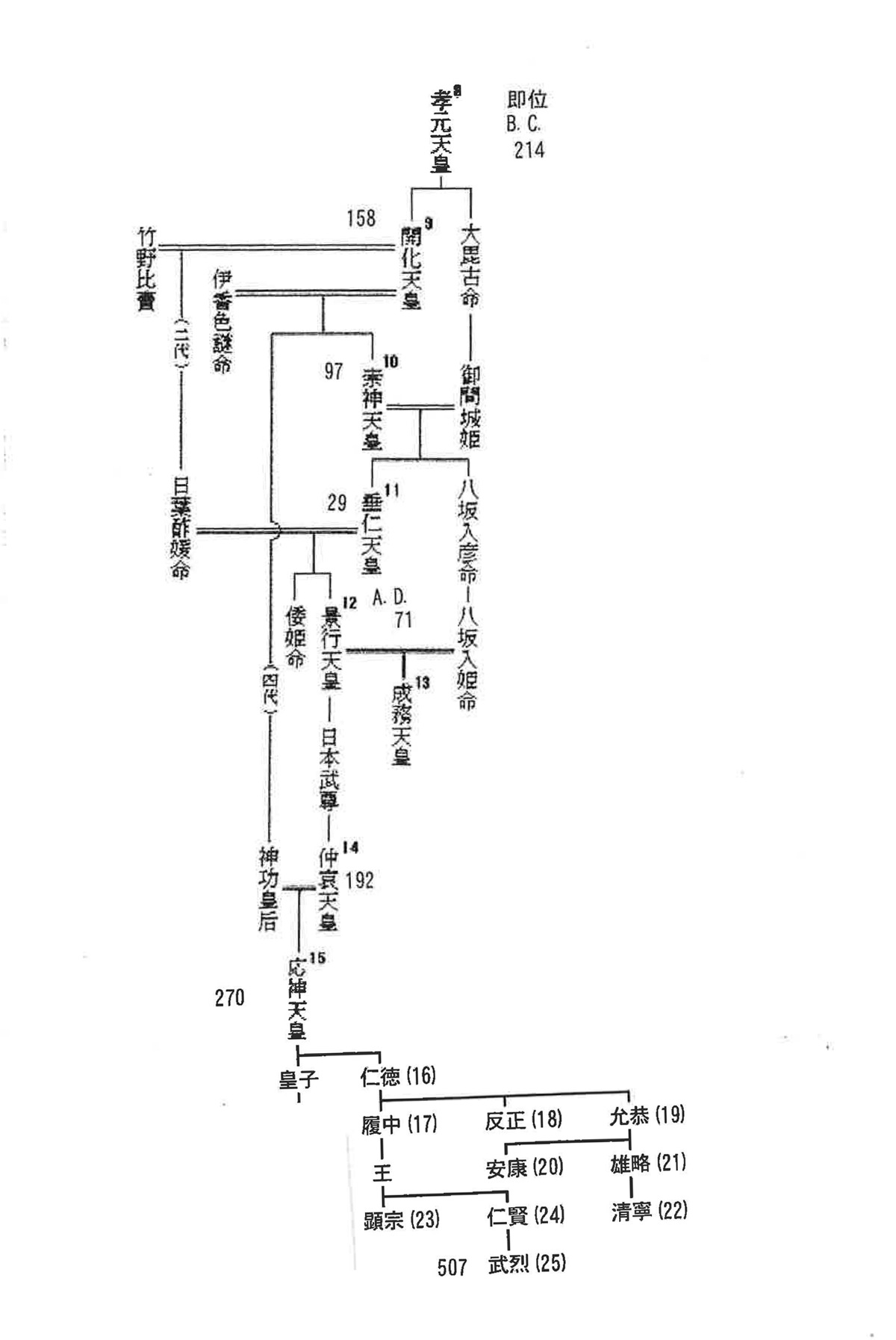

・系図で解るように、天皇家と蘇我氏のつながりを見るとー目瞭然である。(別紙)

・29代欽明天皇(539〜571年)に始まり、30代敏達天皇572〜585年)

31代用明天皇(585〜587年)32代崇峻天皇(587〜592年)33代

推古天皇(592〜628年)34代舒明天皇(629〜641年)35代皇極天皇

(642〜645年)36代孝徳天皇(645〜654年)37代斉明天皇(655〜

661年)38代天智天皇(661〜671年)39代弘文天皇(671〜672年)

40代天武天皇(673〜686年)41代持統天皇・42代文武天皇・43代元明天皇

44代元正天皇・45代聖武天皇・46代孝謙天皇・47代淳仁天皇・48代称徳天皇

と539年〜770年の永きに渡り天皇家との縁にしを持ちつずけた。

蘇我稲目は二人の娘を政略的に29代欽明天皇の妃とする。大臣(おおおみ)に任じられ

る。 538年百済より金銅の釈迦如来像・経典・仏具が献上される。

物部尾輿・中臣鎌足「国つ神」が怒ると反対する。天皇は稲目に授ける。稲目は自宅に

安置、最初の寺となる。その後疫病が流行、物部尾輿(大連) 天皇の許可のもと焼き払う。

570年蘇我稲目死去。

584年再び 百済より「弥勒菩薩」献上

物部尾輿・中臣鎌足「国つ神」が怒ると反対する。 敏達天皇は蘇我馬子は寺に

安置。

物部氏・蘇我氏再び対立激化。

585年疫病流行、物部守屋敏達天皇の同意をえて寺を焼き払う。

敏達天皇・用明天皇疫病にて病死。

587年蘇我氏(崇仏派) 物部氏(廃仏派)の戦い激化。14歳 厩戸皇子(聖徳太子)も蘇我氏側について戦う。

物部氏(廃仏派有力豪族滅ぼされる。(丁未の乱)

588年蘇我馬子「仏教」を広めるため飛鳥寺建立、聖徳太子と共に仏教を基盤とした

国造を行なう。飛鳥寺は東西210m・南北320m・塔の高さ40m・3つの

金堂の瓦葺きの大寺院。光リ輝やく飛鳥大仏は一丈6尺(4.85m)

592年蘇我馬子、崇峻天皇を暗殺。敏達天皇の妃 炊屋姫(稲目の孫娘)を

33代推古天皇とする。推古天皇の甥(おい)の聖徳太子が摂政となり

政治行った。ここに推古天皇・聖徳太子・蘇我馬子の血族による

権力集中の政治体制が確立した。

642年皇極天皇より蘇我蝦夷(えみし)入鹿(いるか)父子が朝廷での実権を握た。

蝦夷は遣唐使を何度も派遣し唐の文化を積極的に導入し・遣唐使で帰国した

者たちに塾を開かせ豪族子弟を学ばせた。入鹿も学ぶ一人で、同塾生に中臣鎌足

もいた。

643年蘇我入鹿「大臣(おおおみ)紫の最高位」となり、外交・財政を一手に握る

蘇我入鹿は百済はもちろん、新羅・高句麗とも国交を結ぶ。この政策に反対した

聖徳太子の子次期天皇候補の「山背大兄皇子(やましろのおおえのおうじ)」を

殺害しその上、聖徳太子一族も滅ぼし、蘇我氏の権力はさらに強大になった。

644年蘇我蝦夷・入鹿は甘橿(あまかし)丘にそれぞれが、居を構えた。

645年皇極天皇4年「大化の改新」飛鳥板蓋宮にて中大兄皇子(なかのおおえのみこ・

天智天皇)・中臣鎌足(なかとみのかまたり・藤原鎌足)らが実行犯となり、

蘇我入鹿を暗殺。翌日には蘇我蝦夷が自ら邸宅に火を放ち自殺。

蘇我一族体制に終止符を打った。

(資料:蘇我氏と聖徳太子家系図)

6世紀まで無名の豪族であった。

・蘇我氏は畝傍山の豪族。勢力を伸ばしつつ渡来人と深くつながリ、支配下に置き朝鮮半

島と交流するために必要な語学・農具・武器の生産技術・高度な生産技術・情報を

得ることができた。

・それにより蘇我稲目ー馬子ー蝦夷ー入鹿の4代直系ー族による政権中枢独占体制を

築いていった。

・蘇我氏の権力・地位を大きくしていく源は「政略結婚」であった。

・系図で解るように、天皇家と蘇我氏のつながりを見るとー目瞭然である。(別紙)

・29代欽明天皇(539〜571年)に始まり、30代敏達天皇572〜585年)

31代用明天皇(585〜587年)32代崇峻天皇(587〜592年)33代

推古天皇(592〜628年)34代舒明天皇(629〜641年)35代皇極天皇

(642〜645年)36代孝徳天皇(645〜654年)37代斉明天皇(655〜

661年)38代天智天皇(661〜671年)39代弘文天皇(671〜672年)

40代天武天皇(673〜686年)41代持統天皇・42代文武天皇・43代元明天皇

44代元正天皇・45代聖武天皇・46代孝謙天皇・47代淳仁天皇・48代称徳天皇

と539年〜770年の永きに渡り天皇家との縁にしを持ちつずけた。

蘇我稲目は二人の娘を政略的に29代欽明天皇の妃とする。大臣(おおおみ)に任じられ

る。 538年百済より金銅の釈迦如来像・経典・仏具が献上される。

物部尾輿・中臣鎌足「国つ神」が怒ると反対する。天皇は稲目に授ける。稲目は自宅に

安置、最初の寺となる。その後疫病が流行、物部尾輿(大連) 天皇の許可のもと焼き払う。

570年蘇我稲目死去。

584年再び 百済より「弥勒菩薩」献上

物部尾輿・中臣鎌足「国つ神」が怒ると反対する。 敏達天皇は蘇我馬子は寺に

安置。

物部氏・蘇我氏再び対立激化。

585年疫病流行、物部守屋敏達天皇の同意をえて寺を焼き払う。

敏達天皇・用明天皇疫病にて病死。

587年蘇我氏(崇仏派) 物部氏(廃仏派)の戦い激化。14歳 厩戸皇子(聖徳太子)も蘇我氏側について戦う。

物部氏(廃仏派有力豪族滅ぼされる。(丁未の乱)

588年蘇我馬子「仏教」を広めるため飛鳥寺建立、聖徳太子と共に仏教を基盤とした

国造を行なう。飛鳥寺は東西210m・南北320m・塔の高さ40m・3つの

金堂の瓦葺きの大寺院。光リ輝やく飛鳥大仏は一丈6尺(4.85m)

592年蘇我馬子、崇峻天皇を暗殺。敏達天皇の妃 炊屋姫(稲目の孫娘)を

33代推古天皇とする。推古天皇の甥(おい)の聖徳太子が摂政となり

政治行った。ここに推古天皇・聖徳太子・蘇我馬子の血族による

権力集中の政治体制が確立した。

642年皇極天皇より蘇我蝦夷(えみし)入鹿(いるか)父子が朝廷での実権を握た。

蝦夷は遣唐使を何度も派遣し唐の文化を積極的に導入し・遣唐使で帰国した

者たちに塾を開かせ豪族子弟を学ばせた。入鹿も学ぶ一人で、同塾生に中臣鎌足

もいた。

643年蘇我入鹿「大臣(おおおみ)紫の最高位」となり、外交・財政を一手に握る

蘇我入鹿は百済はもちろん、新羅・高句麗とも国交を結ぶ。この政策に反対した

聖徳太子の子次期天皇候補の「山背大兄皇子(やましろのおおえのおうじ)」を

殺害しその上、聖徳太子一族も滅ぼし、蘇我氏の権力はさらに強大になった。

644年蘇我蝦夷・入鹿は甘橿(あまかし)丘にそれぞれが、居を構えた。

645年皇極天皇4年「大化の改新」飛鳥板蓋宮にて中大兄皇子(なかのおおえのみこ・

天智天皇)・中臣鎌足(なかとみのかまたり・藤原鎌足)らが実行犯となり、

蘇我入鹿を暗殺。翌日には蘇我蝦夷が自ら邸宅に火を放ち自殺。

蘇我一族体制に終止符を打った。

(資料:蘇我氏と聖徳太子家系図)

草津 芦浦観音寺と物部氏一族

2011年07月15日

芦浦観音寺は聖徳太子が開基し、秦河勝が創建したと伝えられている。

これは、「物部氏」と「蘇我氏」の崇仏・廃仏との権力の争いが激化し、その中で蘇我氏側の聖徳太子この戦いに

参戦し、秦河勝(渡来人)とともに近江の国の物部一族の殲滅を行ったに由来するものと思われる。

では、「物部氏」とは何ぞや。 「蘇我氏」とは何ぞや。

「物部氏」(もののべうじ)

・古代の有力豪族(むらじ)又は物部としようして、紀元前より神宮のお供物給仕役を行って来た。

・祖神を饒速日(にぎはやひ)命と伝え、物部八十氏とも称された。

・代10崇神天皇(すじん)「紀元前97年〜紀元前30」より大連の姓を賜った。崇神天皇から神事の神に捧げる物を

つかわす人となった。 又、八十平亙(やてひらか)を祭神えのお供物を扱うことを命じられたこと。神宝を管理する

事になったことなどがあり、物部氏が神事に深くかかわり、全国の神社に関与していった。

・21代雄略天皇(ゆうりゃく)「456年〜479年」雄略天皇より大連「軍事・警察」の任務に就き、

伊勢の朝日郎(あさひのらっこ)を征伐。筑紫国造磐升と交戦 、平定した。

・26代 継体天皇(けいたい)「507年〜531年」継体天皇より物部鹿鹿火にも大連に任じられた。

・29代欽明天皇(きんめい)「539年〜571年」欽明天皇より物部尾輿(おこし)も大連に任じられた。

欽明天皇より蘇我稲目も大臣(おおおみ)に任じられ、

朝廷中枢での権力闘争、対立するようになる。j

・30代敏達天皇(びだつ)「572年〜585年」 敏達天皇より物部守屋も大連に任じられた。

敏達天皇より蘇我馬子も大臣に任じられた。

蘇我馬子・物部守屋 587年(用明2年)権勢の争いが激しく、祟仏・廃仏をめぐる確執が激化し

戦いが起り蘇我馬子は天皇家・聖徳太子・渡来人を味方つけ蘇我氏に物部一族は滅ぼされた。

物部一族は以後朝廷政治の中枢から姿を消える事になった。

・40代天武天皇(てんむ)「673年〜686年」 672年 壬申の乱 に物部雄君(おきみ)が天武天皇側の

武将として大功をあげたため、この系統の物部の氏は命脈を保つことができ、684年(天武13)

11月 朝臣の姓を賜った。まもなく物部の氏の名を改め、石上朝臣となった。

奈良・平安・鎌倉・室町・安土桃山・江戸・明治と改藩まで続いた。

・大和王 権下の地位 豪族「氏・うじ」 豪族の長 「氏上・うじかみ」

「大連・おおむらじ」軍事・裁判 担当

「大臣・おおおみ」 財政・外交 担当

「臣・おみ」 「連・むらじ」 「宿禰・すくね」「造・みやっこ」

「姓・かばね」等を授けられた。

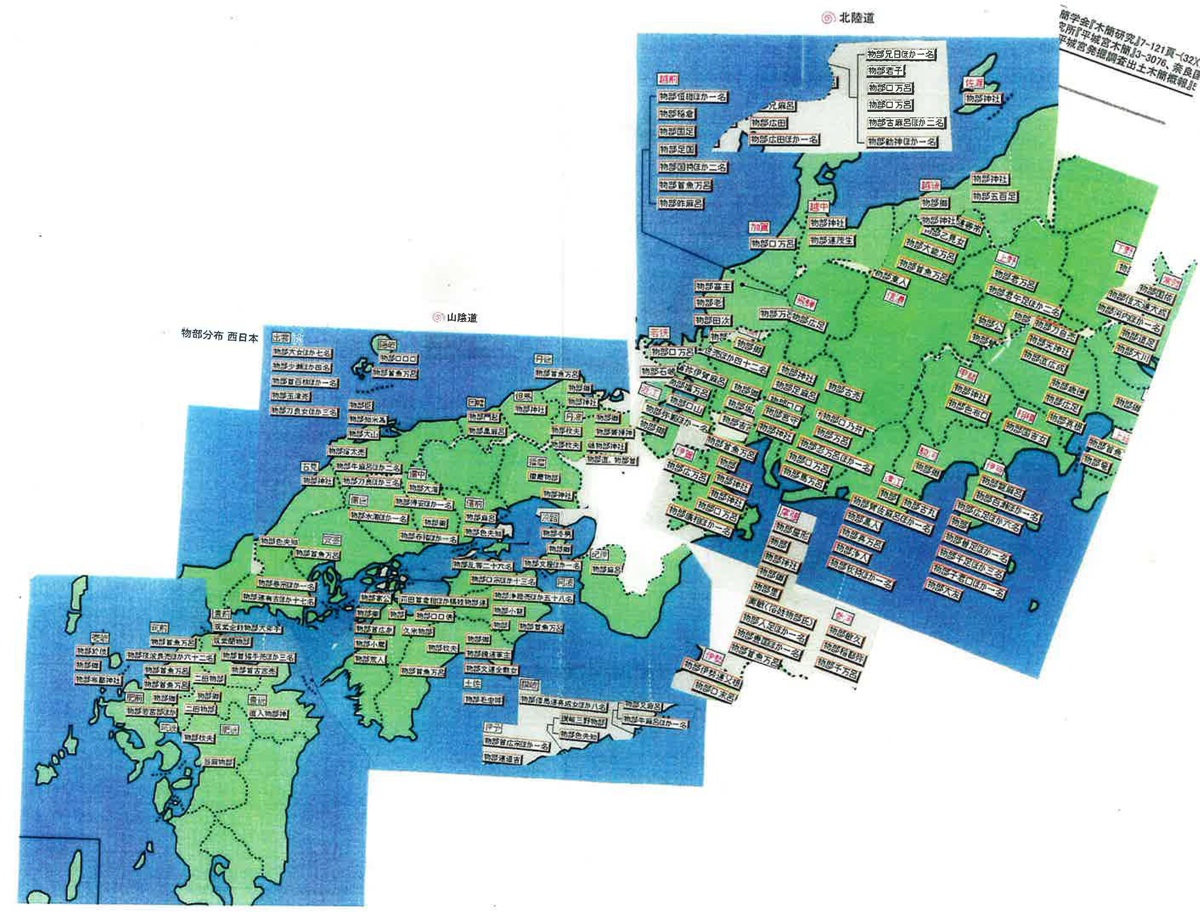

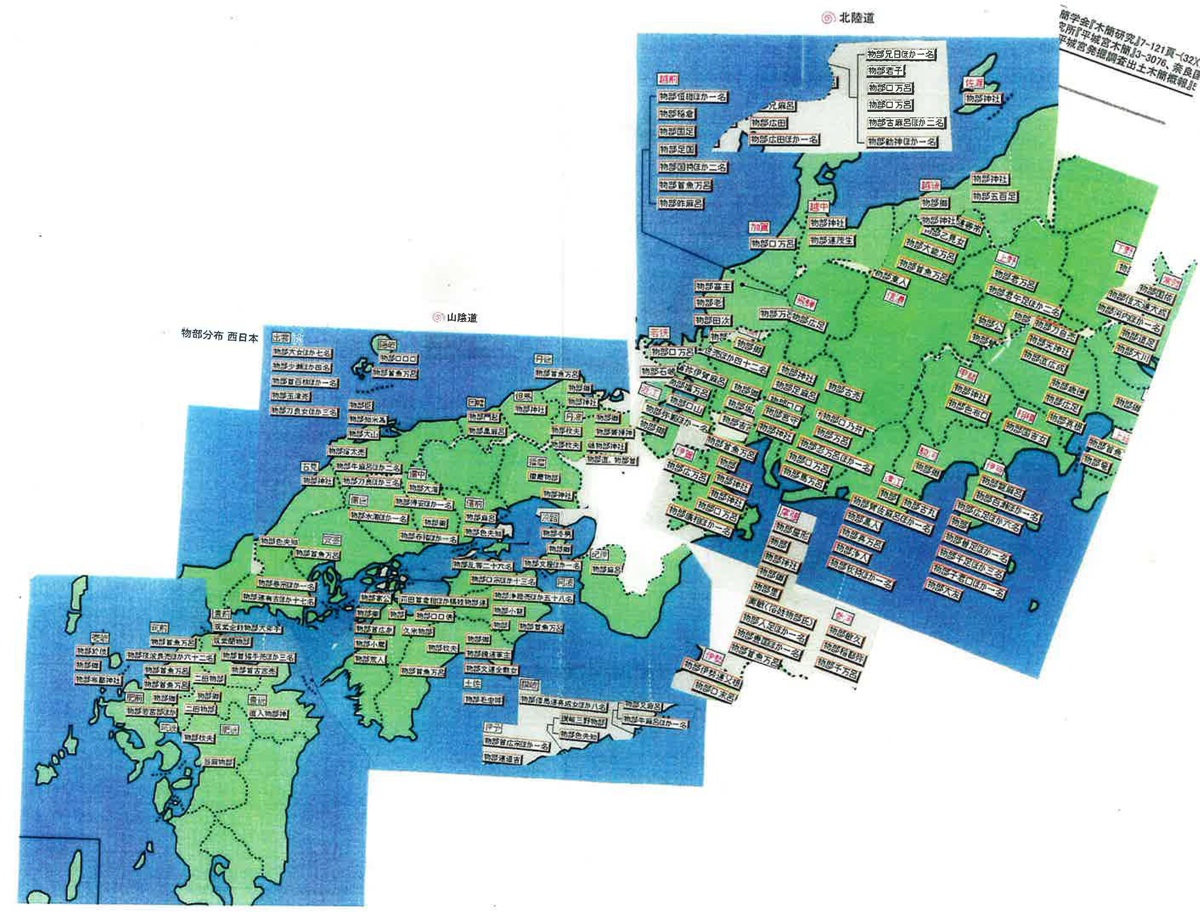

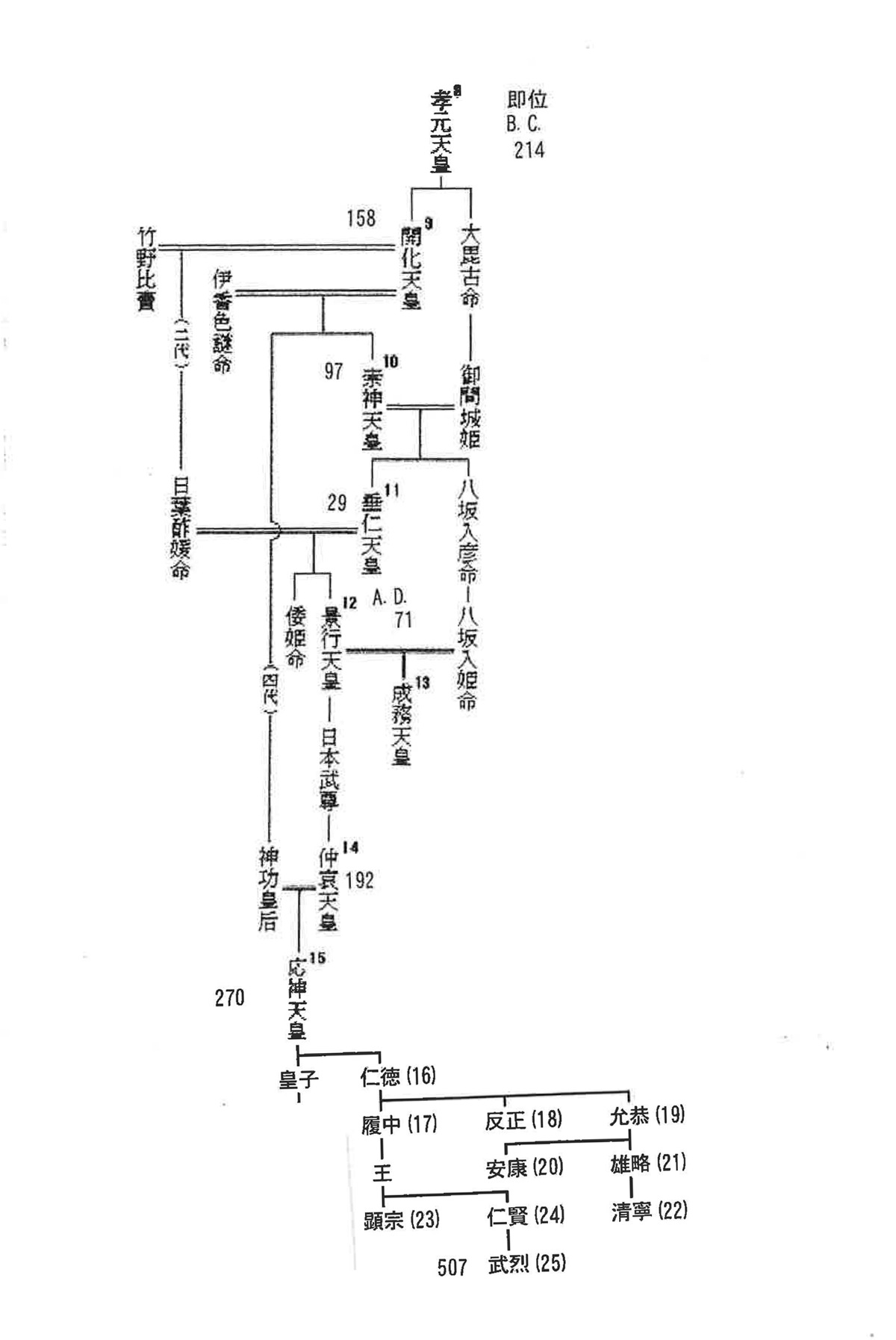

(資料:垂仁天皇家系図)※クリックで拡大

(資料:物部分布図)※クリックで拡大

これは、「物部氏」と「蘇我氏」の崇仏・廃仏との権力の争いが激化し、その中で蘇我氏側の聖徳太子この戦いに

参戦し、秦河勝(渡来人)とともに近江の国の物部一族の殲滅を行ったに由来するものと思われる。

では、「物部氏」とは何ぞや。 「蘇我氏」とは何ぞや。

「物部氏」(もののべうじ)

・古代の有力豪族(むらじ)又は物部としようして、紀元前より神宮のお供物給仕役を行って来た。

・祖神を饒速日(にぎはやひ)命と伝え、物部八十氏とも称された。

・代10崇神天皇(すじん)「紀元前97年〜紀元前30」より大連の姓を賜った。崇神天皇から神事の神に捧げる物を

つかわす人となった。 又、八十平亙(やてひらか)を祭神えのお供物を扱うことを命じられたこと。神宝を管理する

事になったことなどがあり、物部氏が神事に深くかかわり、全国の神社に関与していった。

・21代雄略天皇(ゆうりゃく)「456年〜479年」雄略天皇より大連「軍事・警察」の任務に就き、

伊勢の朝日郎(あさひのらっこ)を征伐。筑紫国造磐升と交戦 、平定した。

・26代 継体天皇(けいたい)「507年〜531年」継体天皇より物部鹿鹿火にも大連に任じられた。

・29代欽明天皇(きんめい)「539年〜571年」欽明天皇より物部尾輿(おこし)も大連に任じられた。

欽明天皇より蘇我稲目も大臣(おおおみ)に任じられ、

朝廷中枢での権力闘争、対立するようになる。j

・30代敏達天皇(びだつ)「572年〜585年」 敏達天皇より物部守屋も大連に任じられた。

敏達天皇より蘇我馬子も大臣に任じられた。

蘇我馬子・物部守屋 587年(用明2年)権勢の争いが激しく、祟仏・廃仏をめぐる確執が激化し

戦いが起り蘇我馬子は天皇家・聖徳太子・渡来人を味方つけ蘇我氏に物部一族は滅ぼされた。

物部一族は以後朝廷政治の中枢から姿を消える事になった。

・40代天武天皇(てんむ)「673年〜686年」 672年 壬申の乱 に物部雄君(おきみ)が天武天皇側の

武将として大功をあげたため、この系統の物部の氏は命脈を保つことができ、684年(天武13)

11月 朝臣の姓を賜った。まもなく物部の氏の名を改め、石上朝臣となった。

奈良・平安・鎌倉・室町・安土桃山・江戸・明治と改藩まで続いた。

・大和王 権下の地位 豪族「氏・うじ」 豪族の長 「氏上・うじかみ」

「大連・おおむらじ」軍事・裁判 担当

「大臣・おおおみ」 財政・外交 担当

「臣・おみ」 「連・むらじ」 「宿禰・すくね」「造・みやっこ」

「姓・かばね」等を授けられた。

(資料:垂仁天皇家系図)※クリックで拡大

(資料:物部分布図)※クリックで拡大