最新の記事

新元号 令和について

2019年10月11日

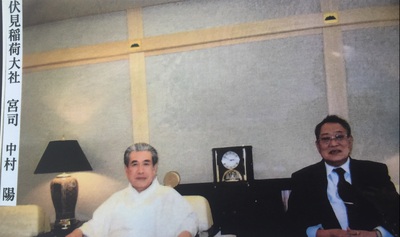

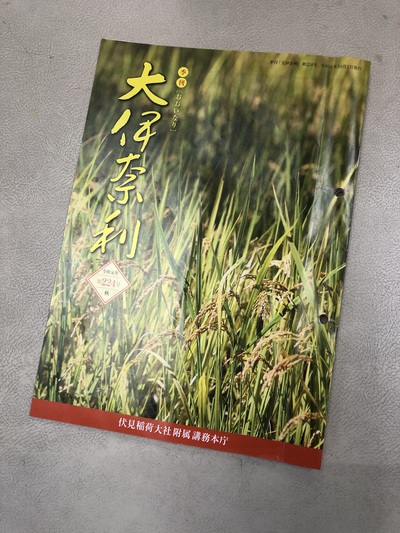

新元号「令和」について、伏見稲荷大社広報誌「大伊奈利 第224号」に日本文学者(万葉学者)の上野誠先生のわかりやすい解説が掲載されていましたのでご紹介いたします。

(中略)

新元号令和 には、平和への思いが込められています。 梅の花咲くおだやかな日が訪れてほしい、という願いが込められているのです。

萬葉集 梅花の歌 32首(併せて序)

天平2年正月13日、師老(そちらう)の宅に集まりて、宴会を申すことあり

時は、初春の[令}月にして、気淑く風[和]ぎ、

梅は鏡前(きやうぜん)の粉を披きて、蘭は珮後(ばいご)の香を薫らしたり。加 以、(しかのみにあらず) 曙の嶺には雲移り、松は羅(うすもの)を掛けて蓋(きぬがさ)を傾けたり。夕の岫(くき)は霧を結び、鳥は穀(うすもの)に封ぢられて林に迷ふ。

庭には新蝶舞ひて、空には故雁帰りたるをみゆ。

ここに、天を蓋(くぬがさ) として土を坐(しきもの)として、膝を促(ちかっけ) けて觴(さかづき)を飛ばしたり。言(こと)は一室の裏に忘れさられて、衿(ころものくび)を煙霞(えんか)の外に開く。淡然として自ら放(ゆる)し、快然(くわいぜん)として自ら足りぬ。

もし、翰苑(かんえん)にあらずれは、何を以(もち)てか情(こころ)を攄(の)べむや。

詩には、落梅(らくばい)の篇を紀(しる)すといふことあり。古(いにしえ)と今と夫れ何ぞ異ならむ。園梅を賦して、聊かに短詠(たんえい)を成すべし。

(巻五の八一五~八四六序文、小島憲之ほか萬葉集・小学舘、1995 年。ただし、私意により改めたところがある。)

訳文

梅花の歌 三十二首とその序文

時は、天平二年正月十三日のこと。私たちは、師老(そちらう)すなわち、大伴旅人宅に集って、宴を催した。

それは、折しも初春のめでたき良い月で、天の気、地の気もよきて、風もやさしい日だった。

旅人長官の邸宅の梅は、まるで鏡の前にある白粉のように白く、その香りは帯にぶら下げる匂いの袋のように香りではないか。

その上、朝日が映えたる嶺は雲がたなびいて、庭の松はうすものの絹笠を傾けたようにも見えた。時移り夕映えの峰に眼を転ずれば、霧も立ちこめて、

鳥たちは霞のうすぎぬのなかに閉じこめられて、園林の中をさまよい飛ぶ。一方、庭に舞い遊ぶのは今年命を得た蝶だ。

空を見上げると昨秋やってきた鴈たちが帰ってゆくのが見える。この良き日に、私たちは天を絹笠とし、

大地を敷き物にして、気の合った仲間たちと膝を交えて酒杯を飛ばしあって酒を飲んだ。

かの宴の席、一堂に会する我らは、言葉すらも忘れて心と心を通わせ、けぶる霞に向かって襟をほどいてくつろいだのだった。

ひとりひとりのとらわれない思いと、心地よく満ち足りた心のうち。

そんなこんなの喜びの気分は、詩文を書くこと以外にどう表せばよいというのか。

かの唐土には、舞い散る梅を歌った数々の詩文がある。

昔と今にどうして異なるところなどあろうぞ。

さあ、さあ、われらも「園梅」という言葉を題として短歌を詠み合おうではないか・・・・・。

「令和」という元号は、『万葉集』巻五に収められている梅花の歌三十二首に付された序文の一節、「初春の令月にして、気淑く風和らぎ」(初春令月、気淑風和)の「令」と「和」の文字から採られています。

じつは、この序文の作者については、記されていません。大伴旅人説や山上憶良説などがありますが、不明としかいいようがありません。しかし、ここで大切なことは何かといえば、むしろ作者を記さないことの方なのです。もちろん、誰かが書いた文であることは間違いないのですが、記さないことにこそ意味があるのです。なぜならば、この序文は、大伴旅人の邸宅の梅見の宴に集まった、すべての人びとの気持ちを代表して書かれているからです。ですから、作者の名を記さない方がよいのです。

(上野誠氏の書き下ろしより)

10月22日には、天皇陛下の即位礼正殿の儀が行なわれます。

世界情勢、頻発する異常気象や天災、困難もまた多い昨今ですが、新元号「令和」の名の通り「人々が美しく心を寄せ合う中で、文化が生まれ育つ」明るく幸せな世になることを祈りつつ。。。

(中略)

新元号令和 には、平和への思いが込められています。 梅の花咲くおだやかな日が訪れてほしい、という願いが込められているのです。

萬葉集 梅花の歌 32首(併せて序)

天平2年正月13日、師老(そちらう)の宅に集まりて、宴会を申すことあり

時は、初春の[令}月にして、気淑く風[和]ぎ、

梅は鏡前(きやうぜん)の粉を披きて、蘭は珮後(ばいご)の香を薫らしたり。加 以、(しかのみにあらず) 曙の嶺には雲移り、松は羅(うすもの)を掛けて蓋(きぬがさ)を傾けたり。夕の岫(くき)は霧を結び、鳥は穀(うすもの)に封ぢられて林に迷ふ。

庭には新蝶舞ひて、空には故雁帰りたるをみゆ。

ここに、天を蓋(くぬがさ) として土を坐(しきもの)として、膝を促(ちかっけ) けて觴(さかづき)を飛ばしたり。言(こと)は一室の裏に忘れさられて、衿(ころものくび)を煙霞(えんか)の外に開く。淡然として自ら放(ゆる)し、快然(くわいぜん)として自ら足りぬ。

もし、翰苑(かんえん)にあらずれは、何を以(もち)てか情(こころ)を攄(の)べむや。

詩には、落梅(らくばい)の篇を紀(しる)すといふことあり。古(いにしえ)と今と夫れ何ぞ異ならむ。園梅を賦して、聊かに短詠(たんえい)を成すべし。

(巻五の八一五~八四六序文、小島憲之ほか萬葉集・小学舘、1995 年。ただし、私意により改めたところがある。)

訳文

梅花の歌 三十二首とその序文

時は、天平二年正月十三日のこと。私たちは、師老(そちらう)すなわち、大伴旅人宅に集って、宴を催した。

それは、折しも初春のめでたき良い月で、天の気、地の気もよきて、風もやさしい日だった。

旅人長官の邸宅の梅は、まるで鏡の前にある白粉のように白く、その香りは帯にぶら下げる匂いの袋のように香りではないか。

その上、朝日が映えたる嶺は雲がたなびいて、庭の松はうすものの絹笠を傾けたようにも見えた。時移り夕映えの峰に眼を転ずれば、霧も立ちこめて、

鳥たちは霞のうすぎぬのなかに閉じこめられて、園林の中をさまよい飛ぶ。一方、庭に舞い遊ぶのは今年命を得た蝶だ。

空を見上げると昨秋やってきた鴈たちが帰ってゆくのが見える。この良き日に、私たちは天を絹笠とし、

大地を敷き物にして、気の合った仲間たちと膝を交えて酒杯を飛ばしあって酒を飲んだ。

かの宴の席、一堂に会する我らは、言葉すらも忘れて心と心を通わせ、けぶる霞に向かって襟をほどいてくつろいだのだった。

ひとりひとりのとらわれない思いと、心地よく満ち足りた心のうち。

そんなこんなの喜びの気分は、詩文を書くこと以外にどう表せばよいというのか。

かの唐土には、舞い散る梅を歌った数々の詩文がある。

昔と今にどうして異なるところなどあろうぞ。

さあ、さあ、われらも「園梅」という言葉を題として短歌を詠み合おうではないか・・・・・。

「令和」という元号は、『万葉集』巻五に収められている梅花の歌三十二首に付された序文の一節、「初春の令月にして、気淑く風和らぎ」(初春令月、気淑風和)の「令」と「和」の文字から採られています。

じつは、この序文の作者については、記されていません。大伴旅人説や山上憶良説などがありますが、不明としかいいようがありません。しかし、ここで大切なことは何かといえば、むしろ作者を記さないことの方なのです。もちろん、誰かが書いた文であることは間違いないのですが、記さないことにこそ意味があるのです。なぜならば、この序文は、大伴旅人の邸宅の梅見の宴に集まった、すべての人びとの気持ちを代表して書かれているからです。ですから、作者の名を記さない方がよいのです。

(上野誠氏の書き下ろしより)

10月22日には、天皇陛下の即位礼正殿の儀が行なわれます。

世界情勢、頻発する異常気象や天災、困難もまた多い昨今ですが、新元号「令和」の名の通り「人々が美しく心を寄せ合う中で、文化が生まれ育つ」明るく幸せな世になることを祈りつつ。。。

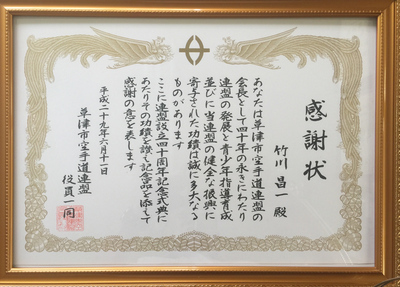

第4回滋賀県スポーツ少年団空手競技交流大会祝辞

2017年10月20日

祝辞

平成29年10月15日

滋賀県空手道スポーツ少年団

顧問 竹川 昌一

顧問 竹川 昌一

第4回滋賀県スポーツ少年団空手競技交流大会が関係者各位の協力のもと

盛大に開催されますことを心よりお祝い申し上げます。

長年にわたる空手道関係者と皆様のご尽力と熱意により、空手道が平成32年(2020)の東京オリンピックで正式種目に決定いたしました。昭和56年(1981)9月には第36回国民体育大会「びわこ国体」で初めて空手道が正式種目となり、その第1回の国体で見事滋賀県が空手道で総合優勝の快挙を成し遂げました。平成36年(2024)には2巡目の第79回国民体育大会が滋賀県で開催されます。

空手道は我が国の伝統文化を象徴するもので、特に礼節を重んじる競技風土は、道場の仲間を大切にし、お互い励ましあいながら厳しい稽古に耐え、フェアプレーの精神を身に着け、他人に対する思いやりや、優しさに感謝する心を身に付ける立派な人格を持った青少年の育成に大きな役割を果たしていると考えています。空手道は、今や世界150ヵ国以上で空手道を愛する人たちが、日夜 鍛錬に励んでいます。

東京オリンピックでは日本の勝利・滋賀国体では、滋賀県の総合優勝に期待する選手育成に関係者一同 普及発展に向け前進して参りますので、関係者各位の一層のご支援・ご鞭撻を心よりお願い致します。滋賀県少年スポーツ少年団の益々のご発展を祈念いたしまして、お祝いの言葉とさせていただきます。

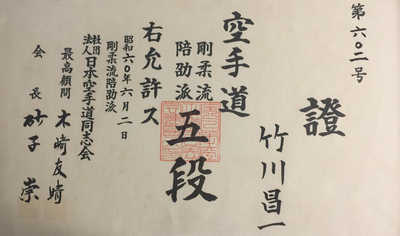

剛柔流日本空手道同志会 故 名誉会長 砂子 崇氏

2017年08月30日

剛柔流日本空手道同志会 故 名誉会長 砂子 崇氏

お別れの言葉

剛柔流日本空手道同志会 故 名誉会長 砂子 崇氏の御霊前に謹んで お別れの言葉を申し上げます。

私がご逝去の訃報を頂いたのは、風薫る6月1日でした。同年の訃報ほど我が身に堪えることはございません。家族葬で行うということで、ご尊顔を拝する事は出来ませんでした。本日ここに故 砂子 崇名誉会長の御霊を迎え、厳粛に偲ぶ会が執り行なわれるにあたり、友人代表として謹んで心よりの お別れの言葉と致します。

私が砂子名誉会長に初めてお初めてお会いしたのは昭和56年頃に草津市空手道連盟代表として紹介されました。砂子名誉会長とは空手道はもちろんの事、会の運営、人生、会社経営の事に付いても同年のよしみにて、何でも気さくに話をしました。

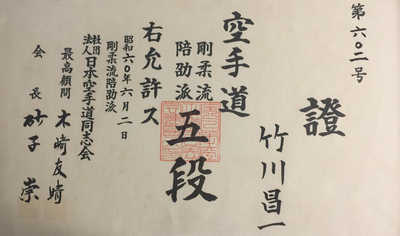

昭和60年6月に砂子先生より五段の免許の話を頂き、尚一層の会話が出来ました。

その後 会社経営が難しくなりましてからは、わざわざ草津まで来られ、色々な相談される中、当社が経営していた、ビジネスホテル大昌の20周年(平成23年)の記念品の作成を依頼した所、消臭剤入りの消臭タマゴがあるので、それにマークを印刷しましょうかとの提案があり、依頼しましたが、カーブの印刷が難しく、何回も試作をされ、4回目に見事に素晴らしい完成品を納品して頂きました。 その後も同じ昭和10年生まれという事もあり、身近に感じなんでも

話せる中でしたが、急に代表を辞退するとの事で、平成25年の同志会大会以降、あまりお会いする機会もなく、本日に至りました。

空手道に人生をかけて、一筋に取り組まれ、輝かしい功績を残された事は、最大の賞賛と尊敬の念に価するものです。

砂子名誉会長の残された剛柔流日本空手道同志会は何時迄も砂子先生の意思を語り継がれる事と思い、私も命ある限り微力ながら尽力いたします事を御霊前にお約束いたします。

どうぞ砂子先生 安らかにお眠りください。

思いは尽きませんが、ご冥福をお祈りし、お別れの言葉と致します。

追伸

砂子先生にどうしても報告しておきたい事があります。

平成29年4月20日に天皇皇后両陛下より赤坂御苑・園遊会に草津市空手道連盟会長として、お招き頂き、身近に両陛下に身近にて拝謁できた光栄を戴きました。

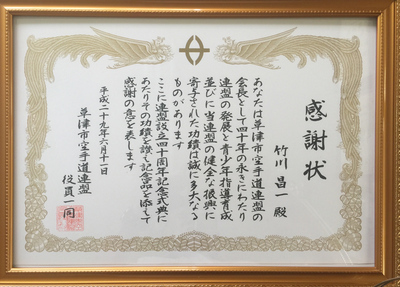

また、平成29年6月11日に草津市空手道連盟創立40周年記念大会を開催する事ができました。

これも、ひとえに砂子先生のご指導の賜物と深く感謝を申し上げます。有難うございました。

平成29年7月16日

友人代表 剛柔流日本空手道同志会

顧問 竹川 昌一

お別れの言葉

剛柔流日本空手道同志会 故 名誉会長 砂子 崇氏の御霊前に謹んで お別れの言葉を申し上げます。

私がご逝去の訃報を頂いたのは、風薫る6月1日でした。同年の訃報ほど我が身に堪えることはございません。家族葬で行うということで、ご尊顔を拝する事は出来ませんでした。本日ここに故 砂子 崇名誉会長の御霊を迎え、厳粛に偲ぶ会が執り行なわれるにあたり、友人代表として謹んで心よりの お別れの言葉と致します。

私が砂子名誉会長に初めてお初めてお会いしたのは昭和56年頃に草津市空手道連盟代表として紹介されました。砂子名誉会長とは空手道はもちろんの事、会の運営、人生、会社経営の事に付いても同年のよしみにて、何でも気さくに話をしました。

昭和60年6月に砂子先生より五段の免許の話を頂き、尚一層の会話が出来ました。

その後 会社経営が難しくなりましてからは、わざわざ草津まで来られ、色々な相談される中、当社が経営していた、ビジネスホテル大昌の20周年(平成23年)の記念品の作成を依頼した所、消臭剤入りの消臭タマゴがあるので、それにマークを印刷しましょうかとの提案があり、依頼しましたが、カーブの印刷が難しく、何回も試作をされ、4回目に見事に素晴らしい完成品を納品して頂きました。 その後も同じ昭和10年生まれという事もあり、身近に感じなんでも

話せる中でしたが、急に代表を辞退するとの事で、平成25年の同志会大会以降、あまりお会いする機会もなく、本日に至りました。

空手道に人生をかけて、一筋に取り組まれ、輝かしい功績を残された事は、最大の賞賛と尊敬の念に価するものです。

砂子名誉会長の残された剛柔流日本空手道同志会は何時迄も砂子先生の意思を語り継がれる事と思い、私も命ある限り微力ながら尽力いたします事を御霊前にお約束いたします。

どうぞ砂子先生 安らかにお眠りください。

思いは尽きませんが、ご冥福をお祈りし、お別れの言葉と致します。

追伸

砂子先生にどうしても報告しておきたい事があります。

平成29年4月20日に天皇皇后両陛下より赤坂御苑・園遊会に草津市空手道連盟会長として、お招き頂き、身近に両陛下に身近にて拝謁できた光栄を戴きました。

また、平成29年6月11日に草津市空手道連盟創立40周年記念大会を開催する事ができました。

これも、ひとえに砂子先生のご指導の賜物と深く感謝を申し上げます。有難うございました。

平成29年7月16日

友人代表 剛柔流日本空手道同志会

顧問 竹川 昌一

Posted by 元祖あんちゃん at

17:54

│Comments(0)

草津市空手道連盟設立40周年の挨拶文

2017年08月22日

草津市空手道連盟が、設立以来今日まで40年余りが経過致しました。歴史を振り返り、指導者の方々並びに連盟関係役員の一方ならぬご努力、ご尽力に深く感謝申し上げます。私自身、昭和27年頃より空手道に興味を持ち、5年間懸命に励んでから65年になります。第36回国民体育大会に空手が競技として参加できるようになることを聞き及び、連盟の設立のご要望の声が上がり、実現のために先輩諸氏にお願いを致しましたが、当時ご高齢の方が多く、私が自ら設立を行いました。同級生の田中千秋氏に代表をお願いし、昭和53年に設立を実現しました。その後、黒川治氏に引き継いで頂き、30年の永きに渡りご尽力いただきましたこと、心より感謝申し上げます。

設立以後、昭和56年9月には、第36回国民体育大会「びわこ国体」では、見事滋賀県が空手道で総合優勝の快挙を遂げることが出来ました。草津市におきましても、今日まで多くの選手が県体で優勝し、近畿大会、全国選手権大会等に上位入賞を果たしてきております。草津市空手道連盟の執行会議は和気あいあいであり、団結も強く、理事の中より滋賀県空手道連盟の第5代理事長に芝田俊雄氏、第6代理事長に村田晋作氏が就任されており、県全体の青少年の育成にご活躍されており、両氏には心より敬意を表する次第であります。また、草津市武道館建設については、中瀬利和草津市体育協会会長の多大な御協力のもと、辻寛副会長の助言仲介の労を頂き、五武道館代表会議を何度も開催し、やっと竣工式を迎え、感無量のものがございました。種々の歴史のもとに、設立から40周年を迎えることは、私の深い慶びとする所であります。空手道は心・技・体の鍛錬によって、人格形成を図ることがその根幹をなしております。今や、世界150カ国余りで空手道を愛する人たちが、日夜鍛錬に励んでいます。そのことにより2020年東京オリンピックで初めて空手道が正式種目となります。2024年には2巡目の第79回国民体育大会が滋賀県で開催されます。これからの10年間を考えながら、未来の滋賀県を担う人材育成が重要になります。高い志を持つ若者の力に大いなる可能性を期待して頑張ります。連盟創立40周年の節目と記念式典にあたり、当連盟の歩みの一端を述べさせて頂きました。

当連盟は、更なる空手道の普及発展に向け前進してまりますので、関係各位の一層のご支援・ご鞭撻を心よりお願い致します。

最後になりましたが、記念式典に際し、草津市長 橋川 渉様、草津市教育委員会教育長 川那邊 正様、草津市議会議長 中島 昭雄様、公益社団法人草津体育協会会長 山田 和廣様、衆議院議員 武村 展英様、滋賀県空手道連盟会長 佐藤 健司様、各位におかれましては、公私何かとご多忙の中、ご祝辞掲載依頼にご高配を賜り厚く御礼申し上げます。草津市空手道連盟会長として、平成29年4月20日に天皇皇后両陛下の赤坂御苑・園遊会にお招きのご案内を頂き参賀できましたことは、身に余る光栄であります。これひとえに連盟はもとより関係者様の御厚情の賜物と心から御礼申し上げます。

設立以後、昭和56年9月には、第36回国民体育大会「びわこ国体」では、見事滋賀県が空手道で総合優勝の快挙を遂げることが出来ました。草津市におきましても、今日まで多くの選手が県体で優勝し、近畿大会、全国選手権大会等に上位入賞を果たしてきております。草津市空手道連盟の執行会議は和気あいあいであり、団結も強く、理事の中より滋賀県空手道連盟の第5代理事長に芝田俊雄氏、第6代理事長に村田晋作氏が就任されており、県全体の青少年の育成にご活躍されており、両氏には心より敬意を表する次第であります。また、草津市武道館建設については、中瀬利和草津市体育協会会長の多大な御協力のもと、辻寛副会長の助言仲介の労を頂き、五武道館代表会議を何度も開催し、やっと竣工式を迎え、感無量のものがございました。種々の歴史のもとに、設立から40周年を迎えることは、私の深い慶びとする所であります。空手道は心・技・体の鍛錬によって、人格形成を図ることがその根幹をなしております。今や、世界150カ国余りで空手道を愛する人たちが、日夜鍛錬に励んでいます。そのことにより2020年東京オリンピックで初めて空手道が正式種目となります。2024年には2巡目の第79回国民体育大会が滋賀県で開催されます。これからの10年間を考えながら、未来の滋賀県を担う人材育成が重要になります。高い志を持つ若者の力に大いなる可能性を期待して頑張ります。連盟創立40周年の節目と記念式典にあたり、当連盟の歩みの一端を述べさせて頂きました。

当連盟は、更なる空手道の普及発展に向け前進してまりますので、関係各位の一層のご支援・ご鞭撻を心よりお願い致します。

最後になりましたが、記念式典に際し、草津市長 橋川 渉様、草津市教育委員会教育長 川那邊 正様、草津市議会議長 中島 昭雄様、公益社団法人草津体育協会会長 山田 和廣様、衆議院議員 武村 展英様、滋賀県空手道連盟会長 佐藤 健司様、各位におかれましては、公私何かとご多忙の中、ご祝辞掲載依頼にご高配を賜り厚く御礼申し上げます。草津市空手道連盟会長として、平成29年4月20日に天皇皇后両陛下の赤坂御苑・園遊会にお招きのご案内を頂き参賀できましたことは、身に余る光栄であります。これひとえに連盟はもとより関係者様の御厚情の賜物と心から御礼申し上げます。

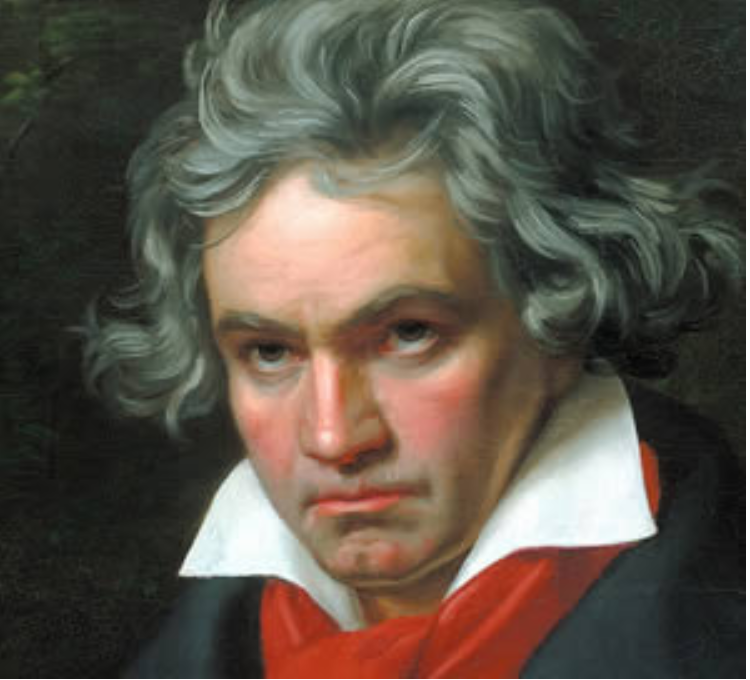

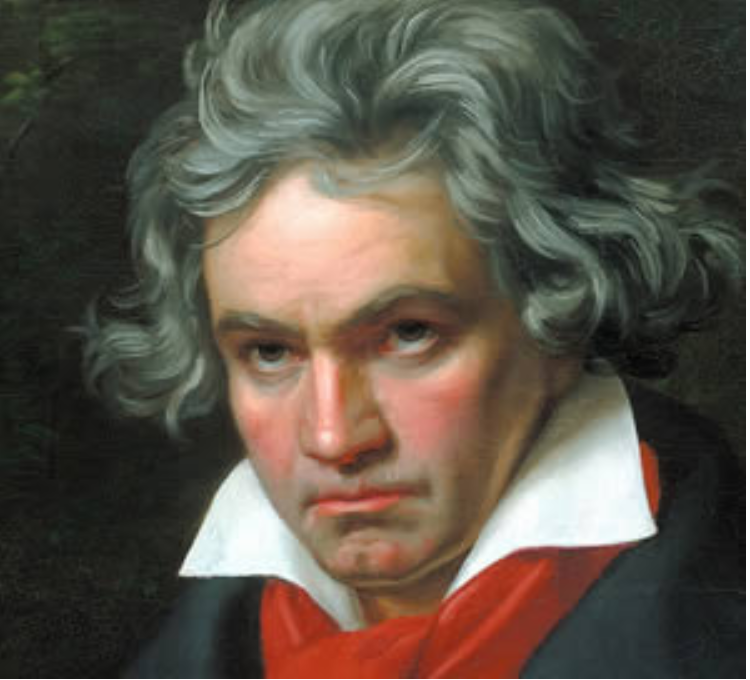

ベートーベン交響曲第九番二短調(通称第九)1989年1月1日 宅建協会誌

2017年08月18日

明けましておめでとうございます。

皆様には輝かしい清新な新年をお迎えになられたことを心よりお慶び申し上げます。

「人生の計は元旦にあり』と故事より申します通り、新年を迎える度に今年こそはと人並みに奮起一変をしたいと思うのですが残念ながら一年を通じて実行、実現出来たことはありません。日々仕事に粉れ雑用に追われて “人生” 等という大層なことを振り返るチャンスさえ逃がしてしまうことのみ多いのが現状です。

けれど毎年、年の瀬になると特有の何やら忙しく浮き足立つ大詰め感、普段と違った高揚した気分の巷にベートーベンの交響曲第九番ニ短調(通称第九)が盛んに流れているのを耳にするにつれ何か落ち着いて謙虚にその年の精算をし新年を迎える心の準備をしようと思い立つのは真に不思議な現象なのであります。

事実第九はいうまでもなく大曲であり人間としての《喜び》とか《友愛》とかのいったものが人類的な観点から歌い上げられていて高邁な普遍的な理想主義があり聞く者に一種の魂のみそぎのような強く人を啓蒙するものがあり、それが年末、年始という季節感と結びつき感動をひきおこすのだろうと一般に分析されています。

実は、私は中学生の頃よりの蔭れクラシックファンであり、朝八時のNHK第二放送で放送で演奏される数々の名曲を聴いてまるで自分が指揮者になったようにタクトを振ったり、我を忘れて陶酔したものです。また、私と第九の出会いは昭和二十七年の十二月に、京都の松竹座に於いてでしたが、当時は第九がどれほどスケールの大きなシンフォ二ーであるかも知識的には無知でしたが、魂が根底から揺さぶられるような感動に茫然自失になり容易に席を離れられなかったのを今も覚えています。

年末の日本列島を駆け巡る第九のブームはすっかり定着していますが、このブームの歴史は戦後の二十三年から大阪フィルハーモニー交響楽団が演奏することにより、全国に定着したものです。この曲の大きな特徴は、シラー作の(歓喜への頌歌)に啓発されたベートーベン自身の熱い感動が、楽器のみの調べではなく人間が発する原点の音である人声を用いた音楽史上 初の合唱付き交響曲として実現された点にあります。故に第九は演奏されるだけでなく自らも参加し『歌う会』としても全国的に発展して行ったのであり、現在では、演奏の多くはプロであっても合唱には広く一船の人が加わってにぎやかにという傾向にあります。そうして、何万の人が 声を合わせてたどたどしいドイツ語で歌い叫ぶことにより人々が孤立している現代の数少ない一瞬の『連帯の場』を提供しているという、真に良質な展開をも見せているのです。

さて、正式名称は『シラー作の歓喜への頌歌による終結合唱を伴った交響曲』と言って、完成はベートーベン五十四歳の時、つまり彼の死の三年前であります。この時期ベートーベンを様々な問題が悩ましていたようであり経済的な不安、聴力の悪化などの私事は勿論のこと真に、この巨匠を苦しめたのは彼や一般の人々を取り囲む政治が理想から大きく外れていくことではなかったかといわれています。各国の自由主義は、徹底的に弾圧され再び暗黒の時代になろうとしていた時代に、今こそ人生の生きがい、人生の真の喜びを求める賛歌が人民の為に必要だとベートーベンは感じたのにちがいないのです。

第九は闘いの歌でありロマン・ロランはその著作の(ベートーベン)のなかで「彼は自分の不幸を用いて歓喜を鍛え出す。そのことを彼は次の誇らしい言葉で表現した。」として「悩みをつき抜けて歓喜に到れ。」を挙げています。これこそがまさに第九のメイン・テーマなのです。自らが幾多の試練をのりこえた者だけが示し得る説得力で常に未知なる群衆に向って呼びかけているこのテーマは聞く者の心をゆさぶらずにはおかないのです。あれから三十五年聞かれない年も多々ありましたが第九を聞く度に「ああもう一年たったのか。さて新年をどう生きようか。二十一世紀まであと何年。」と人生を省みつつ次なる世紀への夢と希望を新たにするよい機会にしたいと私自身思っています。そしてこの感動ある限りいつか「歌う会」にとけあって私の人生の応援歌としてすばらしい曲と出会えたことを喜ばしいことと思って行きたいと思います。

さて、新年の感動もあらたに本年も発展の年となりますよう自己を戒め誠心誠意努力を重ね微力ながら公務に邁進する覚悟でございます。本年も相変わらず皆々様のご指導ご鞭撻を心よりお願い申し上げます。

皆様には輝かしい清新な新年をお迎えになられたことを心よりお慶び申し上げます。

「人生の計は元旦にあり』と故事より申します通り、新年を迎える度に今年こそはと人並みに奮起一変をしたいと思うのですが残念ながら一年を通じて実行、実現出来たことはありません。日々仕事に粉れ雑用に追われて “人生” 等という大層なことを振り返るチャンスさえ逃がしてしまうことのみ多いのが現状です。

けれど毎年、年の瀬になると特有の何やら忙しく浮き足立つ大詰め感、普段と違った高揚した気分の巷にベートーベンの交響曲第九番ニ短調(通称第九)が盛んに流れているのを耳にするにつれ何か落ち着いて謙虚にその年の精算をし新年を迎える心の準備をしようと思い立つのは真に不思議な現象なのであります。

事実第九はいうまでもなく大曲であり人間としての《喜び》とか《友愛》とかのいったものが人類的な観点から歌い上げられていて高邁な普遍的な理想主義があり聞く者に一種の魂のみそぎのような強く人を啓蒙するものがあり、それが年末、年始という季節感と結びつき感動をひきおこすのだろうと一般に分析されています。

実は、私は中学生の頃よりの蔭れクラシックファンであり、朝八時のNHK第二放送で放送で演奏される数々の名曲を聴いてまるで自分が指揮者になったようにタクトを振ったり、我を忘れて陶酔したものです。また、私と第九の出会いは昭和二十七年の十二月に、京都の松竹座に於いてでしたが、当時は第九がどれほどスケールの大きなシンフォ二ーであるかも知識的には無知でしたが、魂が根底から揺さぶられるような感動に茫然自失になり容易に席を離れられなかったのを今も覚えています。

年末の日本列島を駆け巡る第九のブームはすっかり定着していますが、このブームの歴史は戦後の二十三年から大阪フィルハーモニー交響楽団が演奏することにより、全国に定着したものです。この曲の大きな特徴は、シラー作の(歓喜への頌歌)に啓発されたベートーベン自身の熱い感動が、楽器のみの調べではなく人間が発する原点の音である人声を用いた音楽史上 初の合唱付き交響曲として実現された点にあります。故に第九は演奏されるだけでなく自らも参加し『歌う会』としても全国的に発展して行ったのであり、現在では、演奏の多くはプロであっても合唱には広く一船の人が加わってにぎやかにという傾向にあります。そうして、何万の人が 声を合わせてたどたどしいドイツ語で歌い叫ぶことにより人々が孤立している現代の数少ない一瞬の『連帯の場』を提供しているという、真に良質な展開をも見せているのです。

さて、正式名称は『シラー作の歓喜への頌歌による終結合唱を伴った交響曲』と言って、完成はベートーベン五十四歳の時、つまり彼の死の三年前であります。この時期ベートーベンを様々な問題が悩ましていたようであり経済的な不安、聴力の悪化などの私事は勿論のこと真に、この巨匠を苦しめたのは彼や一般の人々を取り囲む政治が理想から大きく外れていくことではなかったかといわれています。各国の自由主義は、徹底的に弾圧され再び暗黒の時代になろうとしていた時代に、今こそ人生の生きがい、人生の真の喜びを求める賛歌が人民の為に必要だとベートーベンは感じたのにちがいないのです。

第九は闘いの歌でありロマン・ロランはその著作の(ベートーベン)のなかで「彼は自分の不幸を用いて歓喜を鍛え出す。そのことを彼は次の誇らしい言葉で表現した。」として「悩みをつき抜けて歓喜に到れ。」を挙げています。これこそがまさに第九のメイン・テーマなのです。自らが幾多の試練をのりこえた者だけが示し得る説得力で常に未知なる群衆に向って呼びかけているこのテーマは聞く者の心をゆさぶらずにはおかないのです。あれから三十五年聞かれない年も多々ありましたが第九を聞く度に「ああもう一年たったのか。さて新年をどう生きようか。二十一世紀まであと何年。」と人生を省みつつ次なる世紀への夢と希望を新たにするよい機会にしたいと私自身思っています。そしてこの感動ある限りいつか「歌う会」にとけあって私の人生の応援歌としてすばらしい曲と出会えたことを喜ばしいことと思って行きたいと思います。

さて、新年の感動もあらたに本年も発展の年となりますよう自己を戒め誠心誠意努力を重ね微力ながら公務に邁進する覚悟でございます。本年も相変わらず皆々様のご指導ご鞭撻を心よりお願い申し上げます。

1989年1月元旦 (昭和64年)

大昌土地(株)竹川昌一

大昌土地(株)竹川昌一